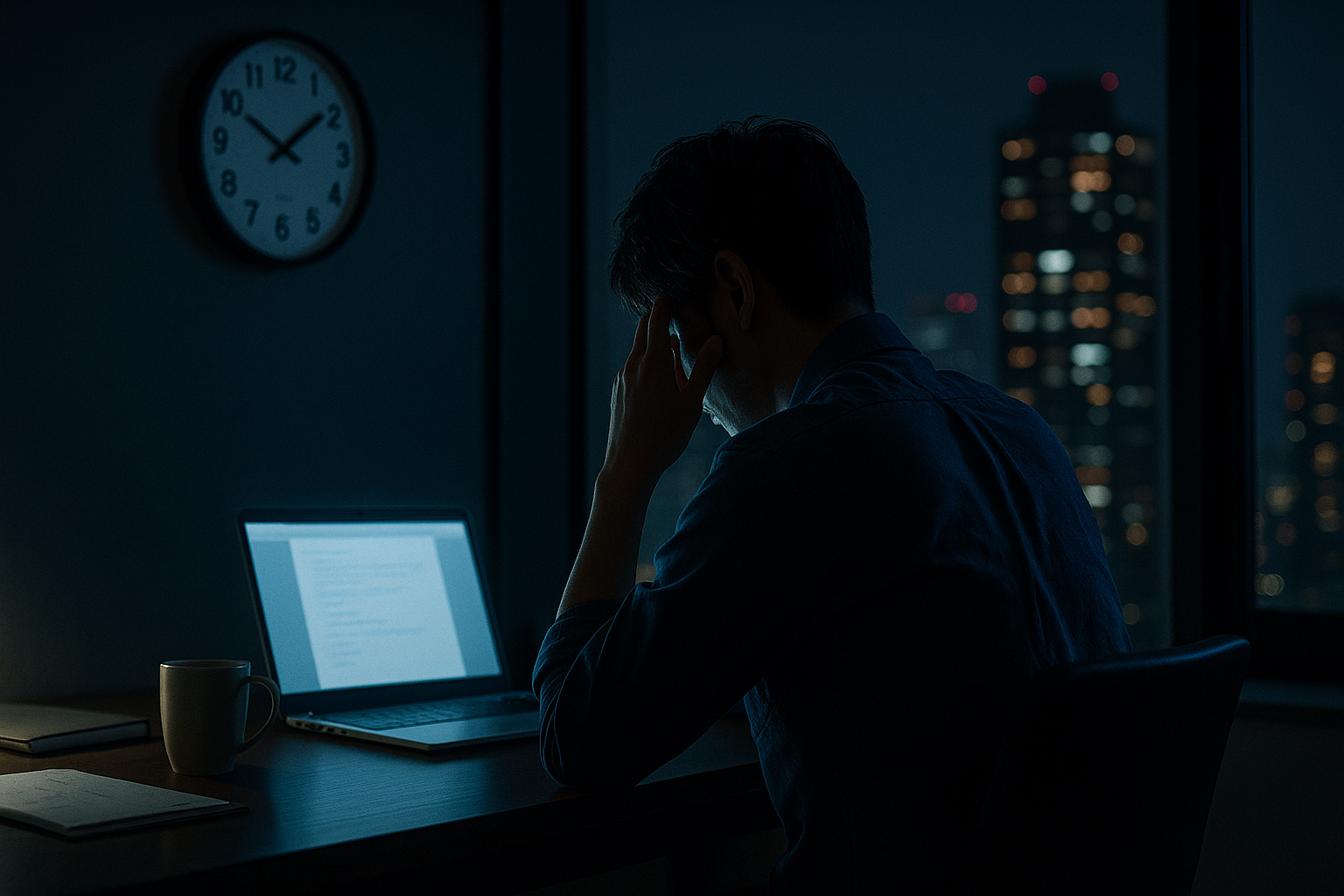

現代社会における眠れない悩みと仕事のストレス

現代社会では「眠れない」という悩みが多くの働き世代を苦しめています。

特に、長時間労働や人間関係のプレッシャーなど仕事のストレスは、睡眠に大きな影響を与えています。

睡眠は心身の健康を支える基盤であるため、眠れない状態が続くと仕事のパフォーマンス低下や生活習慣病のリスク増大につながります。

働き世代の睡眠不足とストレスの関係

調査によれば、働き世代の半数以上が睡眠に満足していないと答えており、その背景には長時間労働や家庭の負担があります。

平均睡眠時間は6時間半に満たず、推奨される7時間以上を確保できていない人が7割に達しています。

特に高ストレスの人ほど睡眠時間が短い傾向が見られ、心身の回復が追いつかない悪循環に陥りやすいのです。

仕事のストレスが眠れない夜を生むメカニズム

ストレスが強いと、脳は交感神経を優位に保ち続け、眠ろうとしても心身が興奮状態のままになります。

その結果、寝つきが悪い「入眠困難」や途中で何度も目が覚める「中途覚醒」が起こりやすくなります。

また、寝ても眠った気がしない「熟眠障害」に悩む人も多いです。

さらに、ストレスはホルモンバランスを乱し、睡眠を促すメラトニンの分泌を妨げるため、ますます眠れなくなるという悪循環が続きます。

睡眠不足が心身と仕事に及ぼす悪影響

眠れない状態が続くと、集中力や判断力が低下し、仕事でのミスや事故のリスクが増加します。

さらに、不眠はうつ病や不安障害などの精神疾患の危険因子でもあり、長期的には糖尿病や高血圧などの生活習慣病につながります。

睡眠不足は個人の健康問題にとどまらず、社会全体の生産性低下や経済損失にも直結する重大な課題です。

今日からできる睡眠改善の習慣

眠れない夜を改善するためには、日常生活の中でできる工夫が重要です。

-

睡眠環境の最適化:部屋を暗く静かに保ち、枕やマットレスを体に合ったものにしましょう。

-

リラックス習慣:就寝前の軽いストレッチや深呼吸、ぬるめのお風呂が効果的です。

-

生活リズムの安定:朝に日光を浴びて体内時計を整え、就寝・起床時間を一定に保ちましょう。

-

食事の工夫:バナナや乳製品など、睡眠ホルモンの材料となる食品を意識的に摂ると快眠につながります。

-

デジタルデトックス:寝る前のスマホやPCは避け、脳を休める習慣を取り入れましょう。

具体的なリラックス法の実践例

より実践的にリラックスするための方法を紹介します。

今日から取り入れやすいものを選んでみてください。

腹式呼吸(4-7-8呼吸法)

-

鼻から4秒かけて息を吸います。

-

息を止めて7秒数えます。

-

口から8秒かけてゆっくり息を吐きます。

このサイクルを4回繰り返すと、副交感神経が優位になり、自然な眠気を促します。

軽いストレッチ

-

首回し:肩の力を抜き、ゆっくりと首を回す。

-

前屈:立ったまま体を前に倒し、手をだらんと下ろす。

-

肩甲骨ほぐし:両手を後ろで組み、胸を開くように伸ばす。

これらは筋肉の緊張をほぐし、心身を落ち着かせます。

ぬるめのお風呂

38〜40℃のお湯に10〜15分ほど浸かります。入浴後に体温が下がる過程で自然な眠気が訪れるため、就寝の1〜2時間前がおすすめです。

アロマテラピー

ラベンダーやカモミールなどのアロマオイルをディフューザーで使うと、心を落ち着ける効果があります。

寝具に軽くスプレーして香りを楽しむのも効果的です。

マインドフルネス瞑想

背筋を伸ばして座り、目を閉じて呼吸に意識を集中します。雑念が浮かんだら「考えている」と心の中でラベリングし、再び呼吸に意識を戻します。

5分から始めても効果があります。

専門家に相談すべきタイミング

セルフケアで改善しない場合や、不眠が1か月以上続き日常生活に支障をきたしている場合は、医療機関に相談することが大切です。

心療内科や睡眠外来では、不眠症に特化した認知行動療法(CBT-I)などの治療を受けることができます。

薬に頼らず根本から睡眠習慣を改善できる方法として注目されています。

まとめ

眠れない夜の多くは、仕事のストレスが大きな要因となっています。

放置すれば心身の健康だけでなく、仕事のパフォーマンスや社会全体にも悪影響を及ぼします。

具体的なリラックス法を取り入れつつ、必要に応じて専門家の力を借りることが、快眠と健やかな生活を取り戻すための大切な一歩です。

コメント